こんにちは。

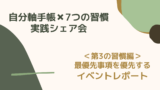

このブログは、7つの習慣「第3の習慣_最優先事項を優先する」を実践してみて気づいたこと、

感じたことを綴っております。

第2の習慣を終えて感じたことが

ミッションステートメントをもとに、1年の目標をたてて、月間目標に落とし込み、週ごとのタスクや習慣化チャレンジで実践していくぞー!

でした。

ちょうど年末だったこともあり、実践していくことに意気込んでいたら、

第3の習慣は第2の習慣の実践編!

やってやるぜーと意気込んだのとは裏腹・・・・・実はこの1ヵ月、あまり「取り組んだ感」がない・・

そんな私の実践レポートです。

7つの習慣をどうやって実践してよいかわからない

第3の習慣の取り組み事例を知りたい

自分軸手帳の活用事例を知りたい

※本の要約は書いていないので、さらっとでも読まれたことのある方にお勧めします

第3の習慣とは

第1の習慣と第2の習慣を日々の生活で実践する習慣であり、この最初の二つの習慣から自然と導き出される結果である。原則中心の生き方をするために意思を発揮し、一日の始まりから終わりまで、その瞬間瞬間たゆまず実行していく習慣である。

7つの習慣

第1の習慣で主体性を身につけ、

第2の習慣ではリーダーシップを発揮して、知的創造つまりどう生きたいかの価値観を明確にしました。

第3の習慣では物的創造、つまり価値観をカタチにする習慣!マネジメント力が試されます。

効果的なマネジメントとは、最優先事項を優先することである。

「最良」の敵は「良い」

良いことに振り回されて、最良を見失いがち・・・

効果をもたらす活動は、どれも第Ⅱ領域に入る。それを実行すれば、私たちの生き方ははるかに効果的になるのである。

7つの習慣

第3の習慣では、時間管理の縦軸に重要度、横軸に緊急度をとったマトリックス図が出てきます。

第Ⅱ領域とは緊急ではないが重要なこと。

ミッションステートメントの実行はすべて第Ⅱ領域です。

第Ⅰ領域は反応的に動けるけど、第Ⅱ領域は主体性がないと動けません。

第1の習慣で身につけた「主体性」登場!

毎日やることでいっぱいのワーママであることを言い訳に、基本ぐうたら人間の私、緊急ではないことは、つい後回しになってしまってます。

実践方法

第1、2の習慣に引き続き、自分軸手帳部の部長であり、イベントのプレゼンテーターであるようこさん(https://twitter.com/Yoko_and_note)がされていた方法を参考にしました。

ブログにも詳しく書かれています。

さらに、自分軸手帳部のイベントで登壇されたの皆さんのやり方も参考にさせていただいています。

第3の習慣は第1、第2のように、「毎日これを記入する」というものがなかったので、しばらく迷走していました笑

が、実は章末の実践編ワークにこんな項目があります。

現在使っている時間管理ツールを第四世代に改良するか、または新しく第四世代のツールを手に入れる。

時間管理ツールの世代とは

第一世代 : 忘れずにいるための工夫、つまりメモやチェックリストのこと。

第二世代 : 将来の活動の予定をお立てる、予定表やカレンダーのこと。

第三世代 : 前の二つに優先順位づけと価値観の明確化が加わったもの。目標をたて、具体的なスケジュールを計画すること。効率性が重視される。

第四世代 : 時間の管理ではなく、自分自身を管理すること。

あれ、私それ使ってる!

自分軸手帳って、まさに第四世代のツールじゃん!!

そう、まさに第四世代のツールである自分軸手帳を活用して実践することにしました。

章末のワークを、自分軸手帳を活用して実践する

①質問に答える

②時間マトリックスの推測と計測(24時間棚卸ワーク)

③デリゲーション(引き算のワーク)

④来週の役割と目標、具体的行動を記入し、実践結果を評価する、一週間単位の計画を立てる(ウィークリーの活用)

実践した気づき

私の実践結果はこちらです。

マンスリーのページはなんとなく埋めましたが、迷走してます笑。

①質問に答える

質問1 現在はしていないが、もし日頃から行っていれば、あなたの私生活に大きくポジティブな結果をもたらすと思うことを一つ挙げるとしたら、それは何だろうか? 質問2 同様に、あなたの仕事や専門分野で、ポジティブな結果をもたらすと思うことを一つ挙げるとしたら、それは何だろうか?

私生活で真っ先に頭に浮かんだことは(お恥ずかしいですが)健康管理。

全くしていないわけではないけれど、運動、栄養面でもっと気を使っていれば、生涯にわたってポジティブな結果をもたらすことは間違いない。

仕事面では、知識の積み重ね。

毎日1つずつ新しい記事もしくは業界の歴史を覚えていけば、話題に上がったときにお伝えできるし、色々な点が線につながるはず。

あなたが自分の人生でリーダーシップを発揮するには、自分の人生はどうあるべきか、自分自身に向かって究極の問いかけをしなければならない。

7つの習慣

究極の問いかけってすぐ身に起こることではないから、深く考えないし、後回しにしがち。究極の問いかけに対して真剣に向き合わないことには、自分の人生でリーダーシップを発揮できない、ということか!

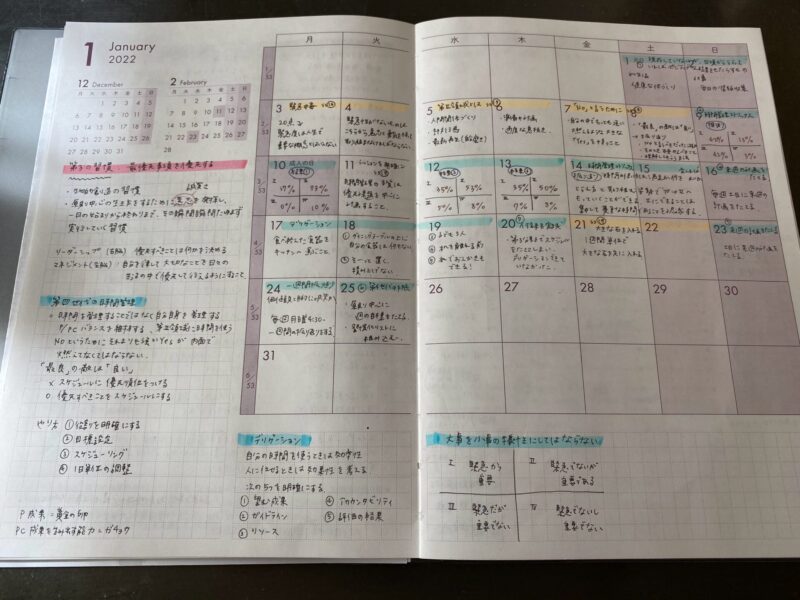

②時間マトリックスの推測と計測(24時間棚卸ワーク)

1日の時間管理のマトリックスの時間配分を推測し、3日間実際に何に時間を使ったか15分単位で記録する、というワークがあります。これを自分軸手帳の24時間棚卸ワークを活用して実践しました。

どの領域に何%使ったか、一応マンスリーのページには記入しましたが、

どれが何領域なのかさっぱりわからない・・・

なんとなくⅠ、Ⅲにも割り振りしていますが、難しく考えるよりかは

第Ⅱ領域に時間を使えているか、に注目しました。

ワークのなかで、自分時間をオレンジ、家族時間を赤でマーカーしています。

赤でマーカーしたのは、準備や移動など「一緒にいる時間」ではなく、「遊んだ時間」です。

平日は自分時間が3時間、家族時間が2時間。休日はほぼ家族時間です。

平日は家事そっちのけで子供たちと遊ぶようにしていますが、

あっちからこっちから呼ばれ、わーわーぎゃーぎゃーケンカもするし、正直イライラしてしまう日も多い・・・

これを第Ⅱ領域と呼べるのだろうか・・・

・せっかく第Ⅱ領域にできる時間を、第Ⅳ領域にしてしまっている

・第Ⅱ領域を実践している、と自覚すると後回しにしがちなことを実践できる

・理想の24時間が本当の理想かは深堀できていない(子どもたちとの時間を増やして逆にイライラが増えないかの懸念あり)

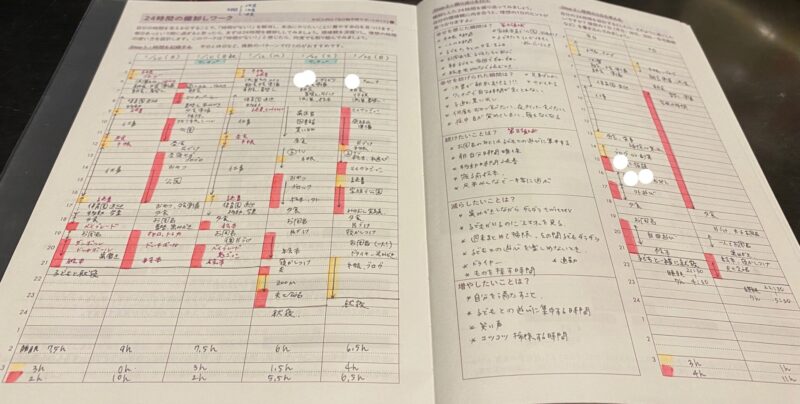

③デリゲーション(引き算のワーク)

デリゲーションとは、人に仕事を任せることです。

仕事面では、今のポジションでデリゲーションを考えるのは現実的ではない。

私生活では、減らしたい家事はある。これはまず自分軸手帳の引き算のワークだと思い、活用しました。

実践結果はこちらです。

ワーママはるさんの書籍「やめる時間術」を片手に書き出しました。

実は24時間の棚卸と引き算のワークを実践したことで、気づいてしまったことがあります。

1日のうち仕事に占める割合が大きいのに楽しめていない。

今は家事との両立でゆるく働かせていただけることに感謝しているけど

子育てに手が離れる50代に、今の仕事に打ち込めるのだろうか・・・

いや、自分の中では前から気づいていたけど、時の流れに身を任せて流されているだけ。

今年はそんな自分とも向き合います!

それはさておき、家事ももっと減らしたいけど、夫とは既に最低限の家事を分担しており、激務なのでこれ以上お願いできない・・それより子どもたちにも少しずつお手伝いをしてほしいと思い、子どもにひとつの仕事を任せてみることにしました。

「食べた食器はキッチンに運ぶ」

本に書かれていたように、あらゆる作業を書きだすことはしませんでしたが、母担当の家事、父担当の家事を大まかに説明して、何ならできそうか、選んでもらいました。お恥ずかしいレベルですが・・・

デリゲーションのポイントは5つです。

①望む成果:ダイニングテーブルに自分の食器は何もない状態

②ガイドライン:カウンターに置くでもOK、割れる食器はそーっと運ぶ、こぼしたら拭く

③リソース:小1長男、年中娘

④アカウンタビリディ:食べ終わってから、遊び始める前

⑤評価の結果:完了したら母とハイタッチする

本では、一度説明したら子供がやっていなくてもこちらから声はかけません。

が、ゆるりと実践したため、うっかり忘れてしまう子供たちに声をかけました。

オレはお手伝いなんかやりたくないんだ!

と嘆く日もありましたが笑、予想外にハイタッチがよかった!

特に娘はハイタッチしたさに、母や弟の分まで運んでくれました。

結果としては、やってくれるときもあるし、忘れるときもある。

長期的な目線が大切なので、まだまだ実践途中です。

・声をかけない、期待値だけを示すというのは難しいので、約束をするときにお互いが納得するまで話し合う必要がある。

・長期的な目線が必要。すぐに効果を期待しないものなので、今後も継続していきたい。

④来週の役割と目標、具体的行動を記入し、実践結果を評価する、一週間単位の計画を立てる(ウィークリーの活用)

来週の計画をたてる、役割と目標を書き、週末に評価する、一週間単位の計画を立てる時間をスケジュールに組み込むというワークがあります。これを自分軸手帳のウィークリーページを活用しました。

こんな感じです。

ミッションステートメントをもとに、

今年の目標→年間計画→月の目標→週ごとのタスク→習慣化リストへと落とし込んでいます。

これまでは大きな目的を考えても思い浮かばず、日々のコツコツした目標から大きな目的を見つけていくタイプでした。が、第2の習慣でミッションステートメントを作成したことで、日々の目標にも自分の中で一貫性が生まれました。

まだまだミッションステートメントで掲げたことが実践できているとは言えませんが、

「今週できる一歩」を毎週考えて手帳で管理していくことで、亀の歩みではありますが

自分で掲げたミッションステートメントに近づいて行っていることが嬉しいのです。

・役割から目標を毎週定めることで、亀の歩みでもミッションステートメントに近づいている

・目標がミッションステートメントに紐づいていることで、なぜこの習慣化リストを達成したいのかが明確

・第Ⅱ領域の日々の実践には習慣化リストで見える化することが最適

実践した感想、まとめ

冒頭に書きましたが、自分軸手帳を2021年から愛用している私にとっては、大きく実践した!というものはなく既にやっていることも多かったです。

が、以前は習慣化リストに自分で書いた項目に対して、「本当に私はこの項目を達成したいのだろうか」という疑問が湧くこともあったのですが、今は必要なものだと自分の中に落とし込めています。

・第Ⅱ領域を実践できる時間を意識して、第Ⅳ領域にしてしまわないことが大切

・ミッションステートメントをもとに1週間のタスクや習慣化リストを考えることで、時間の使い方が変わる

・この1ヵ月だけでなく、継続的に実践していくには自分軸手帳の活用が最適

第4の習慣からは、いよいよ公的成功。

私的成功もまだものになっていないけど進んでいいかな・・・という不安を抱えつつも、

第1-3の習慣を日々振り返り実践しながら、進んでいきたいと思います。

コメント